大切なご家族が亡くなられると、大きな悲しみでいっぱいになり、冷静ではいられなくなります。気丈に振る舞えたとしても、動揺もあり、様々なことに気を回すことが困難です。しかし、人が亡くなると残された家族には行わなければいけない手続きがたくさんあります。

数多くある手続きのうち、人が亡くなって最初に行う手続きが死亡届です。

死亡届を提出しないと、火葬の許可証が発行されないため、葬儀や火葬を行うことができません。

「死亡届の様式ってどこで取得できるの?」

「誰が手続きするの?」

「どにに届け出れば良いの?」

このような疑問が出てくると思います。

ここでは死亡届について詳しくご説明していこうと思います。

※ちょっと不安になったかもしれませんが通常は葬儀社が記入の説明と届出の代行を行いますのでご安心下さい。

死亡届とは

死亡届とは、亡くなられた人の戸籍を抹消するための届出書をいいます。

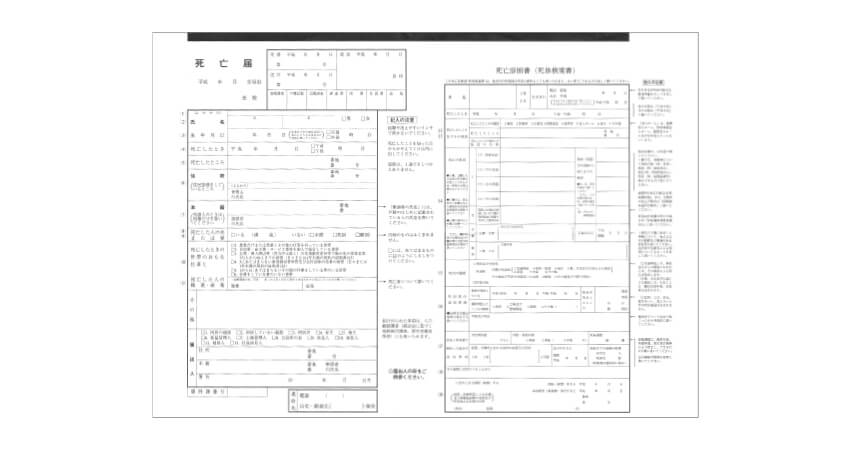

一般的には、死亡を確認したお医者さんが発行する死亡診断書の用紙がA3サイズの用紙となっており、右側がお医者さんが記入する診断書、左側が届出人が記入する死亡届となっています。

通常、病院ではこの書式となっていますので、どこかに様式を取りに行くということはありません。しかし、老人ホームや自宅での訪問診療の場合、A4サイズで診断書のみの用紙で発行するお医者さんもいらっしゃいます。その場合は、役所に取りに行くか、こちら【死亡届(A4で印刷してください)】・【死亡届と死亡診断書(A3で印刷してください)】をご利用下さい。

死亡届はいつまでにするの?

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしなければいけません。

(日数の数え方は知った日を1日目と数えます)

流山市や柏市の方が利用するウイングホール柏斎場も野田市の方が利用する野田市斎場や野田市関宿斎場も今はネットから予約が可能ですので以前のように慌てて届出をする必要はありませんが、死亡届を届出しないと火葬の許可証が発行されませんので、当日か翌日に届出をすることが一般的です。

ちなみに国外で亡くなったときは、死亡の事実を知った日から3ヵ月以内となっています。

よくある質問

「死亡届を提出すると銀行口座が凍結されちゃいますよね?」

という質問をされることが多くあります。結論からいいますと死亡届の提出で銀行口座が凍結されることはありません。

民間である銀行に、わざわざ役所が連絡を入れることはありません。銀行口座が凍結されるのは、銀行が亡くなった事実を知った時からとなります。

例えば、窓口に行って預金を全額引き出そうとして理由を聞かれ「亡くなったので…」と銀行員に伝えれると銀行口座が凍結されます。

ちなみに亡くなった人の銀行口座が凍結する理由は、亡くなった瞬間から相続財産となるからです。

家族の誰かが亡くなった方の口座から勝手に預金を引き出すと、後々遺産相続でもめることがあります。銀行としては遺産相続の争いに巻き込まれたくないので、亡くなった方の口座を凍結させます。

一旦口座を凍結させると相続が確定するまでは一切引き出すことも、光熱費等の引き落としもできなくなります。

死亡届は誰がするの?

死亡届の届出は誰でもできるわけではありません。届出人になれる資格があるのは親族はもちろんのこと、同居者や家主、地主や家屋管理人、後見人や保佐人、補助人、公設所の長になります。

友人や知人は、どんなに仲良くされていても死亡届の届出人にはなれません。内縁関係の方も戸籍上は他人ですので“内縁関係を理由に届出人になる”ということはできません。

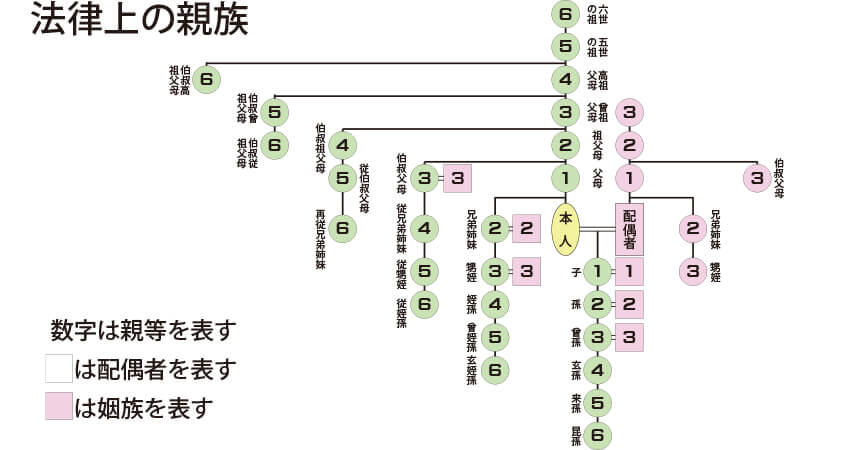

法律上の親族

法律上の親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をさします。通常、親族が死亡届の届出人になります。

親族で届出人になる人がいない場合

一般的に死亡届の届出人は親族がなりますが、“親族がいない”・“連絡がつかない”・“関わることを拒否している”といった場合には、家屋管理人や公設所の長が届出人になります。

大家さんや亡くなった病院の病院長等がこの関係にあたります。病院長の場合、亡くなった人との関係は、病院が市立病院等であれば公設所の長、民間の場合は家屋管理人となります。

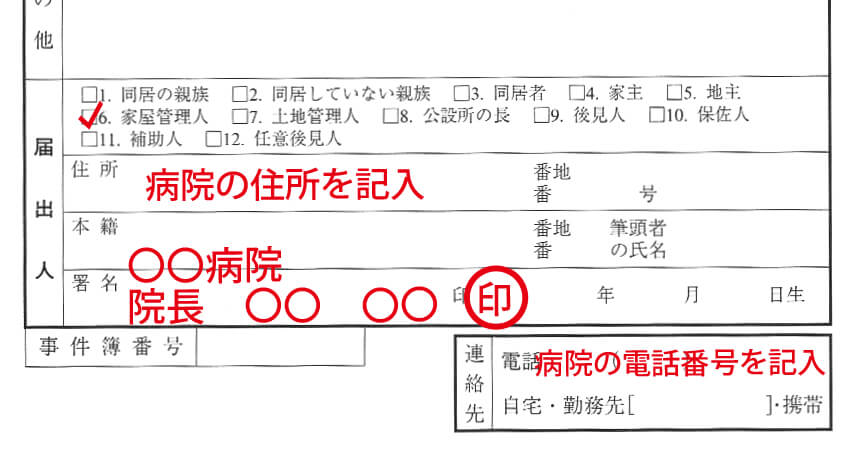

病院長が届出人になるときの死亡届の書き方

届出の義務がある人

死亡届の届出は、上記の資格がある者ならば誰でも行うことができますが、下記の者には届出の義務があります。

- 同居の親族

- その他の同居者

- 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

上記の順番に届出の義務があります。届出の義務がある者が、先程の期間内に正当な理由なく届出を行わなかった場合、5万円以下の過料を徴収されます。

死亡届はどこに提出するの?

死亡届は役所の戸籍を扱っている部署(流山市・柏市・野田市の場合は市民課または支所)に届出をします。ただし、どこの役所にでも届出ができるわけではありません。届出ができる役所は下記の通りです。

- 死亡地

- 死亡者の本籍地

- 届出人の住所地

例えば、亡くなった方は野田市に住んでいるが本籍地が関西で、埼玉県の病院で死亡し、届出人になる方の住所地は茨城県という場合は、亡くなった方の住民票が野田市にあっても死亡届は野田市に届出ができないということになります。本籍地の関西に行くのは大変なので、死亡地の埼玉県か、届出人の住所地である茨城県の役所に届出をすることになります。

※亡くなった方の住所地でも「一時滞在地」として届出ができるはずですが役所の方によって反応が変わりますのでお勧めはできません。

ちなみに死亡地がはっきりしていない場合は最初に発見された場所、交通機関の中で亡くなった場合は交通機関から降ろした場所で届出をすることができます。

なお、死亡届は相続等の法律関係に影響を与える重要な届け出でもあるので、基本的には24時間365日提出ができます。

※流山市・柏市・野田市の場合、夜間や日曜・祝祭日等は守衛係が受付を行ってくれます。

死亡届(死亡診断書)は役所へ提出すると戻ってこなくなります。死亡診断書の部分は亡くなられた証明となるもので、葬儀後の諸手続きで必要な場合があります。必ず提出する前にコピーをとっておきましょう。

診断書のコピーを取り忘れたら

死亡届の「コピーをとらなかった」「コピーをなくしてしまった」ということもあるでしょう。その場合には以下の方法で入手するしかありません。

死亡届の記載事項証明書を請求する

役所に提出した後は、原則として死亡届の写し(記載事項証明書)は法律で制限されており非公開です。ただし、死亡届の届出人や死亡者の親族等の利害関係人であって、かつ特別な事由がある場合のみ公開をしてくれます。

ちなみに請求は窓口でも郵送でもできます。

請求できる人

「死亡届の届出人や死亡者の親族等の利害関係人」といわれますが、簡単に言うと親族で下記の特別な事由の受取人です。単に財産上の利害関係を持つにすぎない人はあてはまりません。

(親族とは先程の親族表の通りです)

また、他の人が代理人として請求する場合には委任状が必要です。

請求できる理由

特別な事由にあてはまる理由は下記の場合です。

- 遺族基礎年金(国民年金)の請求

- 遺族厚生年金(厚生年金)の請求

- 遺族共済年金(共済年金)の請求

- 郵便局の簡易生命保険の請求

民間の保険会社への手続き等の理由では請求することができません。

請求先

死亡届の原本を保管している“役所”か“法務局”に、死亡届の写しを請求します。

死亡届は役所に提出をしますが、一定期間を過ぎると亡くなった人の本籍地にある法務局に移されます。

請求をする前に役所か法務局に問合せをしましょう。

請求するときに必要なもの

請求するときには、本人確認と使用目的を確認されます。上記のような関係であることと使用目的を証明する必要があります。

- 窓口に行った人の本人確認ができるもの(運転免許証、住基カード、パスポート等)

- 利害関係人であることがわかるもの(戸籍謄本等)

- 遺族年金や保険金の受取人であることがわかるもの(年金証書や遺族年金請求書・簡易保険証書等)

- 役所の場合は手数料350円程度(法務局の場合は無料)

この他、代理人が申請に行く場合には委任状が必要となります。

病院で診断書を再発行を依頼する

死亡診断書を発行してもらった病院に行き、再発行を依頼することができます。

診断書の再発行は、当たり前ですが費用がかかり全額自己負担となります。診断書の料金は厚生労働省による取り決めがありませんので、病院ごとに料金はまちまちです。概ね数千円から1万円程度かかることが多いようです。

野田市・流山市・柏市の案内ページ

| 野田市 | 戸籍の届出 |

|---|---|

| 流山市 | 死亡届 |

| 柏市 | 死亡届:死亡したときの届 |

死亡届の書き方

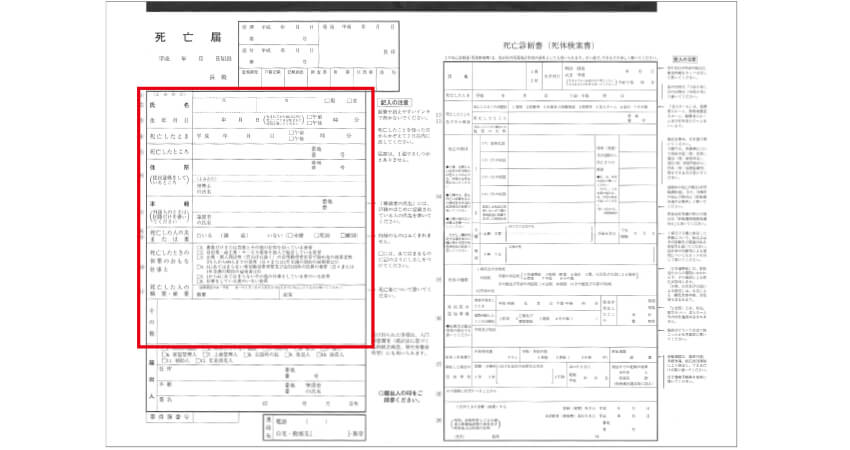

亡くなった人の情報

氏名

亡くなった人の名前を記入します。上にふりがなを平仮名で記入します。

性別

“男”・“女”の当てはまる方にレ点のチェックを入れます。

生年月日

最初に昭和等を書き、和暦で記入します。生後30日以内に亡くなられた場合には時間も記入します。

死亡したとき

死亡診断書に書かれている年月日を記入します。

死亡したところ

亡くなったところの名前ではなく住所を記入します。

病院であれば病院名ではなく所在地となります。

住所

亡くなった方の住民登録をしているところ(住民票があるところ)を記入します。

世帯主

世帯主の方の名前をフルネームで記入します。

本籍

亡くなった人の本籍地を記入します。

本籍の筆頭者

亡くなった人の本籍の筆頭者を記入します。

本籍の筆頭者は亡くなられている方の場合もあります。

死亡した人の夫または妻

亡くなった人に配偶者がいれば“いる”にレ点のチェックを入れ、いない場合は“未婚”・“死別”・“離別”のいずれか当てはまるものにチェックを入れます。

死亡したときの世帯のおもな仕事

亡くなった人の世帯の情報になります。

亡くなった本人とは限らないので注意しましょう。

死亡した人の職業・産業

国勢調査の年だけ記入をします。職業・産業ともに番号か職業分類名を記入します

分類表はこちら(令和7年度の職業・産業例示表)

その他

ここは基本的に空欄のままです。

届出人の情報

亡くなった人との関係

亡くなった人との関係で当てはまるものにレ点のチェックを入れます。

住所

届出人の住民登録をしているところ(住民票があるところ)を記入します。

本籍

届出人の本籍地を記入します。外国人の場合は国籍のみ記入します。

本籍の筆頭者

届出人の本籍の筆頭者を記入します。記入欄が小さいので注意しましょう。

署名

届出人の名前を記入します。

印(任意)

印鑑を押します。

※原則、印鑑は不要となりました。

朱肉をつけて押す印鑑

シャチハタは役所では印鑑と認められていません。朱肉をつけて押す印鑑を使いましょう。

円が欠けていない印鑑

文字のまわりの円が欠けていると役所で印鑑と認められない場合があります。円が欠けていない印鑑を使用しましょう。

認印

葬儀社に役所への提出を代行してもらう場合に、使用した印鑑を預けることがあります。実印や銀行員は避けて認印を使用しましょう。

生年月日

最初に昭和等を書き、和暦で記入します。

連絡先

自宅でも携帯電話でも可能です。連絡が来ることは稀ですが、日中繋がりやすい方を記入しておくと安心です。

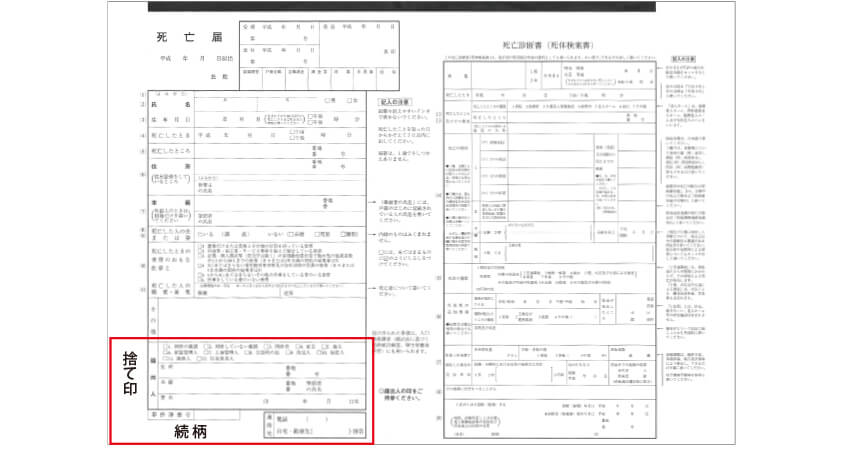

続柄

欄外に亡くなった人から見て届出人はどのような関係かの詳細を記入します。

“子”ではなく“長男”・“二男”、“甥”ではなく“兄の長男”等のように詳しく記入します。

捨て印

署名の横に押印した場合は、欄外(左側)にも捨て印を押します。

届出人が病院長の場合

病院の院長先生が届出人になる場合は、届出人欄の住所は病院の住所、本籍地は空欄となり、署名は“〇〇病院 院長 □□□□」”、院長先生の認印を押して(任意)、連絡先は病院の電話番号となります。

なお、上述した通り、病院長の場合の亡くなった人との関係は、病院が市立病院等であれば公設所の長、民間の場合は家屋管理人となります。

病院の住所や電話番号はゴム印で大丈夫ですが署名蘭はゴム印では通りません。必ず自署(手書き)でお願いしましょう。

注意点

提出日と提出役所

死亡届を提出する日が確定したら、左上の爛に提出日と提出する役所名を記入しましょう。

記入漏れのないようにしましょう

本籍地等で「わからない」という方が度々いらっしゃいます。その場合、「空欄のままで大丈夫です」という案内を見かけますが、実際は役所の対応次第です。流山市・柏市・野田市の場合では、空欄では受け付けないという窓口担当者もいますので、基本的には空欄では受け付けてもらえないと考えておく方が無難です。間違っていた場合に修正はしてくれますので、可能性の高いところで記入するようにしましょう。

届出人が記入しましょう

葬儀社は通常、死亡届の記入の説明と提出の代行を行いますが、記入の代行は行えません。

行政書士以外の者が官公庁に提出する書類を作成して報酬を得ることは行政書士法で禁止されています。葬儀社が死亡届を代行して作成(代筆)することは、その行政書士法に違反にすることになり、罰則の対象となる可能性があります。

手続きのときに必要なもの

印鑑

原則、現在は印鑑が不要となりました。任意ですが押印する場合はシャチハタではなく認印を使用しましょう。

後見人等が届出人の場合

後見人・保佐人・補助人等が届出人になる場合には、亡くなった人との法的関係を証明するために下記のいずれかの書類が必要です。

- 登記事項証明書

- 審判書謄本とその確定証明書

死亡診断書の確認場所

お医者さんも人間ですから、疲れていたり急いだりしているときにはミスをされます。訂正を依頼しに行くと「ごめんねー。ちょっと急いでたんだよね。」なんて言われちゃいますので…。

ちょっとした間違いでも自分で訂正してはいけません。訂正はお医者さんにしかできませんので、後で気付いた場合には病院に行って訂正してもらわなければいけません。近隣の病院で、すぐに対応してくれるときは良いのですが

- 病院が遠方で郵送でのやり取りになる

- 担当のお医者さんがいなくて対応してくれない

- そもそも病院が休みで連絡がつかない

といった場合は、予定していたお葬式に影響を与えかねません。

そんなことになったら大変です。最後に(お医者さんがうっかりしやすい)死亡診断書を受け取るときに確認した方が良いところをご説明します。

死亡診断書のここをチェック

- 亡くなった方の名前

しっかりと戸籍通りの字で書かれているか確認しましょう。

- 生年月日

生年月日に間違いがないか確認しましょう。

- 死亡時間

0時または12時に亡くなられた場合には注意が必要です。夜中の0時の場合は午前0時、お昼の12時の場合は午後0時の表記になります。

- チェック漏れがないか

性別・死亡した場所の種別・手術の有無・解剖の有無・死因の種類の全てにチェックが入っているか確認しましょう。

- 手術年月日

手術が“無”にチェックがついている場合には空欄で大丈夫ですが、“有”にチェックがされている場合には手術年月日も書かれていなければいけません。

- 署名されているか

一番下の医師の名前は直筆で署名することになっています。(印鑑は必要ありません)

※令和2年までは直筆でなくても印鑑が押されていれば大丈夫でしたので、当面の間はゴム印と認印でも受理はして頂けています。

令和7年度版:死亡診断書記入マニュアル

厚生労働省の事務連絡

このひとり言をつぶやいたスタッフ

葬儀のわかりやすい資料をご用意しております

葬儀のことを知っておきたいけど、事前相談に行く勇気がまだ持てない。まずは資料だけ見てみたいという方は弊社の資料をご覧下さい。もちろん無料で、電話とメールにて受け付けております。

資料をご覧になって頂いた後、不明な点等は事前相談をお勧めします。事前相談は皆様の不安を安心に変えることができます。